2020年是我国全面建成小康社会的决胜之年,也是“十四五”规划的谋划之年。自上世纪80年代起,我国经历了种种环境问题所带来的严峻挑战,各级环保部门运用生态环境法规标准和行政干预等为主的指令性管控手段,稳步提升了全国生态环境质量。纵观“十二五”和“十三五”期间环境保护工作历程,市场经济刺激机制在大气污染治理方面起到了重要作用,收效明显,如电厂脱硫脱硝超低排放电价补贴。

2020年5月底,中国人民银行、国家发改委和证监会联合发布了《绿色债券支持项目目录(2020年版)》征求意见稿。积极研究和探索大气污染防治相关的多种市场经济刺激政策与手段在谋划“十四五”规划的当下尤为重要。

环境政策工具绿色主权债券是什么

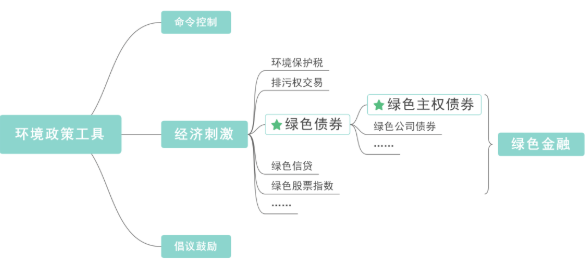

环境政策工具通常分为三类:命令控制、经济激励和倡议鼓励。现阶段,命令控制仍是我国环境政策的主要手段,例如环境空气质量标准、禁令制度、环保督查等。命令控制类政策确定性强、见效快,但经济效率较低,执法成本和守法成本较高且公平性不足。经济刺激类政策是将环境管理行为直接与成本效益挂钩,利用市场机制让主体有选择行为的权力,实现以最低的成本达到所需的环境效果,并实现资源的最佳配置,达到市场均衡。常见的经济刺激类政策包括环境保护税、排污权交易和发行绿色债券等。其中,绿色债券作为服务绿色经济发展的金融产品,具有促进经济发展和改善环境质量的双重功效。

图1. 环境政策工具分类

绿色债券是将募集资金专用于为新增和(或)现有合格绿色项目,提供部分或全额融资或再融资的各类型债券工具,并对资金使用进行跟踪和管理,进行相应的环境影响评估和披露。根据发行主体进行分类,绿色债券包括绿色主权债券、绿色公司债券等。其中,绿色主权债券是以国家信用为背书,由政府财政部门或其他代理机构筹集资金,并以国家名义发行。通过绿色主权债券募集的资金应用于全国范围符合规定的绿色项目,因此其平均发行规模通常较大,流动性较高(即债券换手率较高),投资风险较低。同时,发行绿色主权债券展示了一个国家对可持续发展战略的投入,对企业及个人起到积极的引领作用,使得后续的发债有路可走,有法可依。

我国绿色债券的探索之路

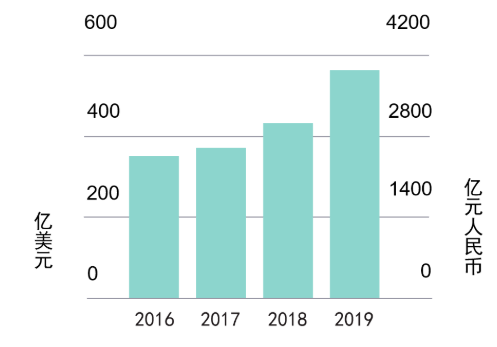

自2015年12月绿色债券市场启动以来,中国的绿色债券市场就以惊人的速度发展。《中国绿色债券市场2019研究报告》显示:2019年,中国发行了3862亿元人民币的绿色债券,发行总量居全球第一。然而,现阶段我国绿色债券市场仍有诸多方面可以被完善和优化:

我国绿色债券的“绿色性”可持续加强。早在2017年,中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏便指出,绿色金融的标准不仅仅要从技术角度来定义,也要反映国家在环境政策方面的优先考虑事项。2020年5月底,中国人民银行、国家发改委和证监会联合发布了《绿色债券支持项目目录(2020年版)》征求意见稿。被国际主流投资者诟病的煤炭清洁利用、燃煤发电机组、煤炭开采和洗选等项目被剔除出目录,但是化石燃料锅炉的节能技术改造、页岩和油砂的开发利用、除煤炭外的化石能源装备制造和贸易等依然入列,以及天然气、核能、大型水电项目等也备受争议。

我国绿色债券市场的流动性可进一步提高。Veys在研究中表明,机构投资级债券的最小发行规模为3亿欧元,过低的发行规模将影响后续的债券流动性。气候债券倡议组织(Climate Bonds Initiative, CBI)和中央国债登记结算有限责任公司在2017年发布的调查报告中指出,68%的绿色债券发行规模在1亿美元和5亿美元之间,且大部分处于1亿到2亿美元之间,故我国绿色债券市场急需增加流动性以吸引更多的投资者。因绿色主权债券以国家信用为背书,有较强的投资吸引力,平均发行规模通常较大,将推动整体绿色债券市场的流动性。但目前我国尚未发行真正意义上的绿色主权债券。

图2. 2016-2019年中国绿色债券总体发行额度【摘自《中国绿色债券市场2019研究报告》】

国际绿色主权债券的参考价值

2016年12月,波兰政府在全球首次发行了7.5亿欧元的绿色主权债券,法国政府于2017年1月发行了70亿欧元的绿色主权债券,远高于最低3亿欧元的理论值。以国家信用为背书,波兰和法国在绿色主权债券框架中公开承诺发行债券的环境治理目标,并确保募集资金投向符合国际绿色债券标准《绿色债券原则》(Green Bond Principles)的绿色领域中。这些举措有助于推动发行国的环境治理,实现环境治理目标。2020年6月,瑞典政府发布《瑞典绿色主权债券的框架结构》,以实现瑞典环境目标为方向,规定了绿色项目类别、项目甄选流程、收益管理、报告撰写和外部审查等内容,具有重要的参考价值。

对该类国际经验进行研究与分享,将有助于我国未来建立和完善绿色主权债券体系,丰富环境治理项目的融资渠道,持续改善生态环境质量,协同应对气候变化,实现社会经济高质量发展。

图3. 《瑞典绿色主权债券的框架结构》封面图

参考文献

[1] 王金南:《关于实施升级版“十四五”污染防治攻坚战的建议》。

[2] 高白羽:《呼之欲出的中国绿债新标准还可以多“绿”?》。

[3] 宋国君等:《环境政策分析(第二版)》[M],北京:化学工业出版社,2020。

[4] 曾刚,吴语香:《发展绿色主权债券,完善绿色融资体系》。

[5] 陈霞,许松涛:《国外绿色主权债券特征及启示研究》[J],《金融发展研究》,2019(1)。

[6] 秦绪红:《发达国家推进绿色债券发展的主要做法及对我国的启示》[J],《金融理论与实践》,2015(12)。

[7] 西南财经大学发展研究院、环保部环境与经济政策研究中心课题组:《绿色金融与可持续发展》[J],《金融论坛》,2015(10)。

[8] 气候债券倡议组织,中债研发中心:《中国绿色债券市场2019研究报告 》[R],2020。

[9] Alex Veys, The Sterling Bond Markets and Low Carbon or Green Bonds, A report to E3G [R], 2010.

[10] 气候债券倡议组织,中央国债登记结算有限责任公司:《中国绿色债券市场现状报告2016 》[R], 2017。

[11] ICMA, Green Bond Principles Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds [R], 2018.

[12] Government Offices of Sweden, Sweden's sovereign green bond framework [R], 2020.

本文作者

CCAPP志愿者团队:

夏一铭 杨耀

CCAPP秘书处